老战士分享亲历往事谈今昔变化

渡江战役胜利后,南京“天翻地覆慨而慷”

渡江战役是中国人民解放军在战略追击阶段发起的一次大规模战役,也是人民解放军战争史上规模空前的强渡江河进攻战役。

1949年4月20日晚和21日,人民解放军在西起湖口、东至江阴的千里战线上强渡长江,迅速彻底摧毁国民党军的长江防线。4月23日,南京解放。

今年,是渡江战役胜利暨南京解放72周年。72年前,胜利红旗插上“总统府”。此后的南京,“天翻地覆慨而慷”。

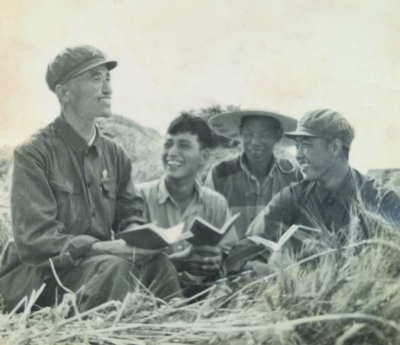

“打过长江去,解放全中国”。连日来,多位参加过渡江战役的解放军老战士分享亲历往事,重温72年前那段光辉岁月,从不同角度重现“直下金陵澄六合,万方争颂换人间”的历史细节,直言“新生活就从那时候开始”。

徐充:渡江精神一直鼓舞着我

渡江战役老战士徐充。南报融媒体记者 严星宇摄

“我们的国歌《义勇军进行曲》第一句是‘起来!不愿做奴隶的人们!’我就是不愿做奴隶的人们中的一个。”在江苏省军区第16干休所,已经98岁、有80年党龄的徐充回忆渡江战役南京解放时,先讲起了他童年的战火经历。

徐充,1923年出生,上海青浦人,1941年1月加入中国共产党,同年参军入伍。曾参加苏中反“扫荡”、天目山、莱芜、孟良崮、淮海、渡江等战役战斗。

1941年5月,徐充进入中国人民抗日军政大学学习,担任班长。在那里,他学会了打枪、射箭、投弹。他第一次参加战斗是在盐城东边一个小镇,战斗中一个排长受伤了,连长命令徐充护送他去后方进行救治,徐充参加这次战斗不到半小时,还没放枪就结束了,但他由此从一名青年学生转变为革命军人。

此后,徐充参与了多场战斗,“我们当年主要是靠游击战、夜战、近战、袭击战等,近战是指近距离作战,碰到敌人,手榴弹一扔,爆炸后就冲上去,袭击战是指通过袭击、埋伏、迂回包围的方式与敌人战斗……”徐充给记者普及军事知识。

徐充曾担任粟裕司令部作战参谋,与战友们出生入死,感情颇深。特别是淮海战役期间,徐充和他的战友们侦听到了国民党第7兵团司令黄百韬自杀前的几乎所有电台来往。

73年前,开国大将粟裕指挥华东野战军几十万大军,把国民党中将黄百韬的12万军队紧紧包围于徐州以东的碾庄圩地区。经12天激战,黄百韬兵团全军覆灭。绝望之中,蒋介石眼中的“常胜将军”黄百韬,把腰间那支冰冷的小手枪对准了自己的脑门。

“打过长江去,解放全中国。”这句响亮的口号,让全国军民倍感振奋。“渡江战役打响后,我们即将迎来最终的胜利,但很多战友牺牲了,没有看到新中国成立那一刻。”谈及此处,徐充几度哽咽,说不出话。

平静后的徐充,跟记者聊起了渡江战役及渡江战役精神。“将革命进行到底的彻底革命精神是渡江精神的核心内容,它以爱国主义为主题,军民团结为中坚,解放人民为使命。”徐充告诉记者。

如今,徐充虽然已经失明,行动不便,但依然乐观。“渡江精神,一直鼓舞着我。自己有点事情想不开,想想我们的战士,就好多了。没有那个时候的渡江战役,就没有现在我们的美好生活,我很知足。”徐充说。

李剑锋:珍惜今天的幸福,不忘过去的苦

渡江战役老战士李剑锋。南报融媒体记者 余梦娇摄

“1949年4月23日,南京解放的消息传来时,我们团近2000人激动了一整晚。”南京解放72周年前夕,记者走访了渡江战役老战士李剑锋。渡江战役时他担任34军101师302团2营副教导员,解放南京后随军南下,改编至28军。李剑锋老将军今年已经95岁,思维十分清晰,说话中气十足,回忆起72前南京解放前前后后的那些情景他仍记忆犹新。

打完淮海战役,部队士气大振。“当时从徐州进军,过淮河进军长江,到1949年元旦,准备过江,当时大家情绪都很高。”李剑锋回忆说,1949年4月,他所在的34军开始清扫江北敌人据点,于4月21日黎明前解放了十二圩,然后随团到江心洲住下了,准备过江。

“从4月22日晚上直到23日拂晓,我们终于过了江,是江南的地下党同志组织工人开船到江心洲来接我们的,用的是江南发电厂的机器船。”李剑锋说。过江后,南京解放的消息就从前方传来了。

李剑锋还记得,那时候南京城内到处都有警察维护治安,迎接解放军进城,新街口的百货商店照常营业,老百姓们对解放军十分欢迎,拍手称快:“我们进‘总统府’的时候,‘总统府’看门人都兴奋地给我们开门,欢迎解放军。我们住在迈皋桥那里,老百姓对我们就像家人一样。我住在药店老板楼上,那老板可好了,有时候茶饭都帮忙弄得好好的。”

采访的最后,今年已有77年党龄的老党员李剑锋勉励后辈要珍惜今天的幸福,不忘过去的苦,要继承发扬人民解放军的优良传统,做到理想坚定、意志坚强、斗争坚决。

高友德:回忆炮击英舰“紫石英”号往事

渡江战役老战士高友德。南报融媒体记者 严星宇摄

“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”谈起渡江战役解放南京,96岁高龄的高友德清楚地念出毛主席的《七律·人民解放军占领南京》。

高友德,1925年出生在山东莱芜,1939年10月入伍,1940年2月加入中国共产党。曾参加过沂蒙山、鲁中反“扫荡”、孟良崮、淮海、渡江、上海等战役,被授予三级独立自由勋章、三级解放勋章、独立功勋荣誉章。

渡江战役时,高友德在第三野战军司令部工作。高友德回忆道,部队过江期间,闯入人民解放军前线预定渡江江段的英国海军远东舰队“紫石英”号护卫舰不听从警告,被人民解放军炮击,“紫石英”号随即开炮还击。

“不管了,就要打。我们的领土,我们中国人说了算。”回忆往事,高友德很坚定地说。

在炮战中,“紫石英”号重伤搁浅。4月20日下午至21日,人民解放军炮兵又将先后赶来增援的英国海军远东舰队“伴侣”号驱逐舰、“伦敦”号重巡洋舰、“黑天鹅”号护卫舰击退。7月30日,“紫石英”号趁夜逃走,途中与人民解放军炮兵再度交火。7月31日,“紫石英”号逃出长江口。

高友德说,“紫石英”号事件表明了即将建立新中国的中国共产党捍卫国家主权的坚定决心和强大勇气,这次事件也标志着英国等列强在中国“炮舰外交”的最后终结。

“如今,我们国家强大了,外国军舰进入中国内河的历史一去不复返了。”这让高友德很骄傲。

谈起南京的今昔变化,高友德如数家珍。“南京解放后,我们进入这个城市,这里很荒凉。从鼓楼到中央门,公共汽车也很少,只有两路车,现在跟当时比,真是‘天翻地覆慨而慷’了,我们的新生活就是从那时候开始的!”高友德说。

徐法全:亲历红旗插上“总统府”

渡江老战士徐法全。南报融媒体记者 马道军摄

“人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江……”毛主席亲自为新华社撰写的消息《人民解放军百万大军横渡长江》,再现了1949年中国历史上规模空前的渡江作战。

渡江战役胜利暨南京解放72周年前夕,在江苏省军区第六干休所,回忆当年渡江时的情景,90岁的徐法全老人仍然激动,“战斗打响后,从江南岸往北看,仍是一片漆黑,但如果从江北往南岸看,就可以看见无数只小红灯在闪烁,非常壮观。渡江战役时,我是第一批进入‘总统府’的战斗人员,很自豪。”

徐法全,1931年3月出生,山东淄博人,1945年7月参加工作,参加过淮海、渡江、上海战役以及抗美援朝战争。

“我14岁就当解放军了,大大小小经历了很多次战斗,对渡江战役解放南京印象深刻。”徐法全老人回忆,他原是中国人民解放军第9兵团27军侦察营排长,进攻南京前夕,被调到35军,执行侦察南京的任务。

“当渡江战役总前委把进攻‘三浦’和夺占南京的任务交给35军时,全军官兵欢呼雀跃。”徐法全对记者说,“渡江战役发起前夕,我带着5名侦察兵潜入南京,在地下党组织配合下,摸清了‘总统府’、狮子山炮台等地的地形地貌和兵力部署。那时,南京城内,国民党官兵人心不稳。”“当时,战斗打得异常激烈。”徐法全回忆,战斗到4月23日上午,35军各师先后抵达浦口江边,一路上,满地都是死掉的马匹和骡子,熊熊大火烧个不停。

老人回忆,接到渡江命令后,徐法全等6名侦察兵在104师侦察连指导员杨绍津的指挥下,在江北费了九牛二虎之力,才找到一只小木船。冒着枪林弹雨,徐法全等人从南京造纸厂附近上船,奋力划向江对岸。半小时后,当徐法全等人在下关煤港顺利登陆时,却遇到了4名荷枪实弹的国民党警察。

“我们眼疾手快,几枪就把他们干掉了。”徐法全说,来不及喘气,赶紧寻找地下党负责人,“很快,我们就见到了南京市委女书记陈修良。”

在陈修良等人的帮助下,徐法全等人在南京电厂找到一艘能容300余人的大船。“我们第一时间把船开到江北,接大部队过江。”徐法全说,4月23日午夜,当35军大部队从挹江门进入南京市区时,国民党军队早已逃之夭夭,“我们进城时,已经没有任何抵抗了。”

4月24日凌晨,第三野战军第8兵团35军104师312团在师参谋长张绍安率领下,高举红旗,向“总统府”飞奔而去。“我看到战士们一进门,就冲上门楼,争先恐后地扯下青天白日旗。接着,一面鲜艳的红旗就升了上去。”徐法全说,一大批欢迎的群众涌向“总统府”,争相目睹插在南京的第一面红旗和护旗的解放军战士。

宋忠益:“总统府”内庆祝南京解放

渡江战役老战士宋忠益。南报融媒体记者 严星宇摄

在江苏省军区第16干休所,已逾耄耋之年的老兵宋忠益说起当年在渡江战役通信保障工作中的往事,侃侃而谈,毫无倦意。

宋忠益,1931年出生,山东荣成人,1947年3月入伍,成为中国人民解放军的一名话务员。不久,他被抽调到华东通信学校学习,毕业后分配到了华东军区通信局电台区队。

“区队共有100多人,主要保障华东军区前指的作战通信指挥,位于鲁中南地区。1949年初,前指抽调6部电台、20多名话务员,组建了一支通信保障队伍,我成为这支队伍中的一员。”宋忠益说。

宋忠益回忆道,这支队伍随后移师安徽肥东地区。移师肥东前,部队首长专门作了动员,让他们这些北方人不要有“恋家”思想,并要求他们做好包括电台在内的一切物资准备,为作战胜利提供保障。

“我们在肥东地区战斗了十来天,一直到渡江战役胜利、南京解放。”宋忠益说。

在安徽肥东的日日夜夜里,宋忠益和战友们接收、发送着一份份作战方案和作战命令,最多的时候一天收发报近百份,通常情况下也有四五十份。

百万雄师胜利渡过大江之后,宋忠益所在的通信队接到命令,跟随军区首长前往南京。

“那是1949年4月23日晚上,我们吃过晚饭,就带着电台和其他设备,分乘数辆大卡车,赶往南京浦口。”宋忠益说,他们到达浦口后,又转乘船只渡过长江,进入南京市区并随首长们进入“总统府”。

“进入‘总统府’后,我们立即架设电台,与正向各个方向挺进的人民解放军机关取得了联系。”宋忠益自豪地说,作为军区前指的“耳朵”和“眼睛”,他们24小时值班,时刻保持着通信畅通。

部队首长规定,进入“总统府”后因为保密和安全需要,通信保障队队员不准外出。工作之余,宋忠益和战友只能在“总统府”内庆祝渡江战役胜利和南京解放。

在“总统府”住了一个星期后,宋忠益又随部队进军上海……

如今,宋忠益虽已90岁高龄,还经常给中小学生们开展爱国主义教育,每周还打乒乓球、钓鱼,生活过得非常充实。

苏群:南京百姓生活天翻地覆

渡江老战士苏群。南报融媒体记者 李青摄

“南京解放后,我在进城的一路上,随处可见穿着破烂但笑容满面的老百姓挥舞着小旗,热烈地欢迎着解放军的到来。”在雨花台区军休二所,谈起72年前的往事,92岁高龄的苏群记忆犹新。

苏群,1929年11月出生在江苏涟水,1947年5月在华中建设大学入党,1947年8月于山东省胶东海阳县参军入伍,先后参加过潍坊战役、兖州战役、淮海战役、渡江战役,负责战勤工作。

1948年11月,淮海战役打响,苏群被调至华东军区后勤部司令部前方指挥所工作。从“后方”调到“前指”,苏群既感到光荣又深感责任重大,工作干劲也更足,任务紧急时经常几个通宵不眠不休,努力完成组织前送后运的工作。

1949年4月25日清晨,苏群跟随部队从浦口出发经下关进驻南京城,暂驻汉口路戴笠公馆。进城的一路上,随处可见穿着破烂的老百姓们挥舞着小旗,热烈地欢迎着解放军的到来。而南京城老百姓生活水平的低下也让苏群等人很是震惊。老百姓的住房都在非主干道旁,棚户区比比皆是、破败不堪;交通出行也非常不方便,铁路还在运行的只有下关到中华门这一条线,主干道上只有二三十辆破旧的公交车还在跑着,去趟中山陵还是坐了“哒哒哒”的马车。

苏群说,在南京城的几天时间里,他所在的运输队主要负责接管国民党仓库,包括三牌楼汽车材料仓库,内里有发动机等汽车零部件。

根据要求,苏群和战友们对仓库里的汽车材料进行了系统的清理和分类。4月底,苏群随部队移至板桥镇,接收国民党在那边遗留的厂房,为后面解放上海做好物资上的保障工作。

解放上海的战斗打得非常激烈,作为后勤保障的苏群也是忙得脚不沾地。1950年苏群随部队进驻上海,1952年运输部移至南京。1983年7月,苏群从原南京军区南京车船四材仓库离休。

“在南京生活了大半辈子,这里越来越好了,特别是老百姓日子过得很富裕。过去根本不敢想,我还能活到90多岁,还越老越畅快。”苏群笑着说。