在硝烟弥漫的战争年代,革命歌曲在战争的洗礼中诞生,以最朴实的语言和最动人的旋律,通过口口相传,唱遍了大江南北。它们不仅是艺术作品,更是战斗的号角,是精神的旗帜,对鼓舞广大军民进行斗争,夺取抗战胜利起了重要作用。抗战时期,战斗在南京周边的新四军,便传唱着一批时代特色鲜明、旋律优美动听、鼓舞军心士气的优秀歌曲,其中《石臼渔歌》便是这一时期的代表作品之一,时至今日,仍被广泛传唱。

硝烟炮火中的动人旋律

溧水曾是新四军驻地,在苏南抗战中具有重要战略地位,被称为“苏南小延安”。溧水的石臼湖地区也是一片红色热土,曾是抗日战争的重要战场。时针拨回1943年3月28日,国民党顽固派调集兵力,向溧水一带进攻,妄图制造“第二个皖南事变”。当时,国民党顽军共13个团约1.5万人,而新四军16旅和抗大九分校共四个团五千余人,迫不得已,奋起自卫。敌我双方悬殊,意味着这场战斗必然异常激烈。面对严峻的局面,石臼湖周边的军民奋起抵抗,最终击退了敌人一波又一波的进攻,粉碎了国民党顽军的阴谋,取得了苏南反顽战役的胜利。

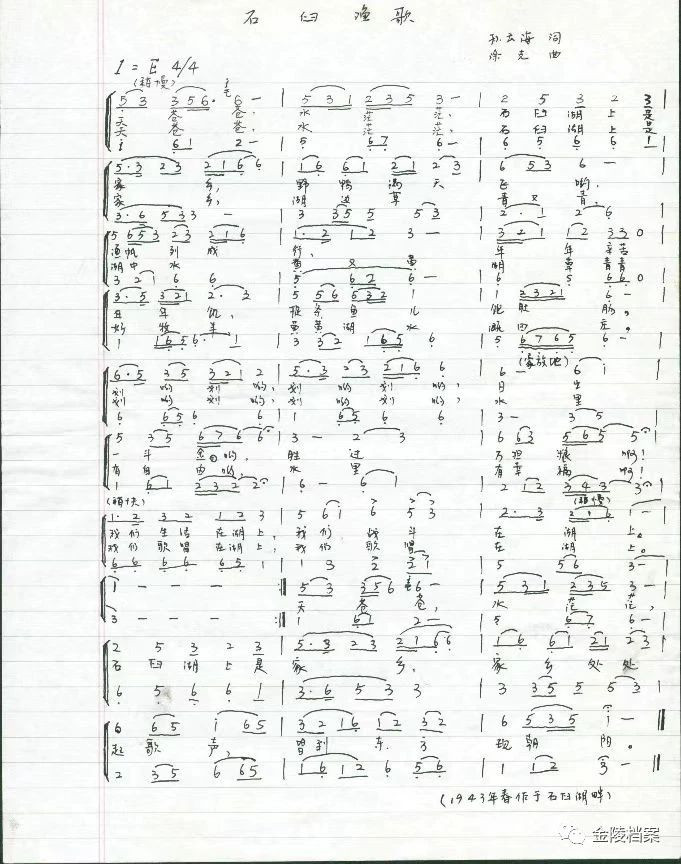

《石臼渔歌》手抄本(高淳区档案馆馆藏)

在这样局势动荡、风雨飘摇的形势中,《石臼渔歌》就此诞生了。这首歌描绘了溧水抗日根据地美丽静谧的风光,以及军民同仇敌忾的抗战岁月,是溧水抗日根据地巩固发展的真实写照。

即兴而成的词曲杰作

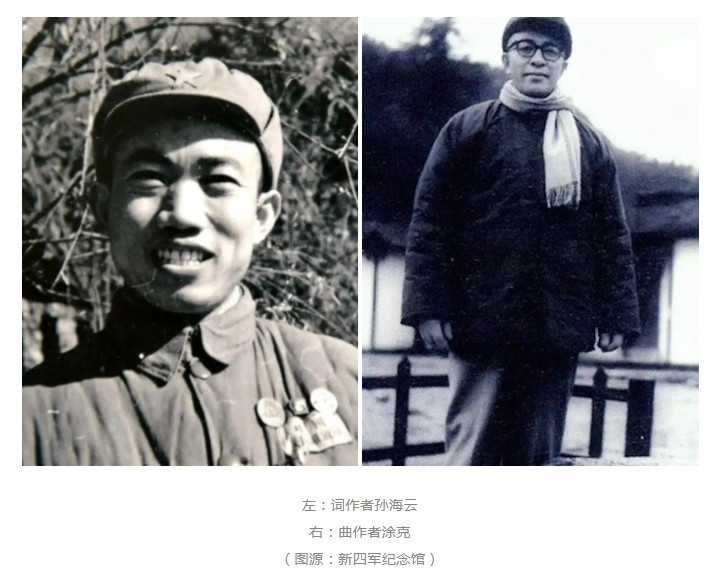

1943年的春天,新四军第一师师部巡视团去苏南新四军第十六旅部队了解工作,孙海云当时是巡视团的团员。

一天晚上,巡视团随部队偷渡长江,越过了敌人的宁沪铁路封锁线,辗转来到了高淳、溧阳地区,住在石臼湖边的老百姓家里。

在一个天气晴朗,风和日丽的中午,孙海云和几位战友来到石臼湖畔。只见天水相接,茫茫一片。春风吹拂着湖边的青草,湖面荡起了层层波浪,成群的野鸭振翅飞翔,无数的渔帆排列成行,好一幅大自然的美丽图画。

石臼湖是苏南人民美丽的家乡,当时正是抗日战争艰难的岁月,人民处在水深火热之中。但孙海云和战友们坚信,总有一天会把敌人统统打倒,过上自由的生活, 唱起幸福的歌儿。

触景生情,情不可抑,孙海云不禁顺手拣起湖边的贝壳,在沙滩上一气写下了一首《石臼渔歌》的歌词。涂克连夜“突击”,很快就谱好了曲子。

从此,“天苍苍,水茫茫,石臼湖上是家乡”的歌声便很快地在部队和当地群众中流传开了。

经久不衰的精神旗帜

面对《石臼渔歌》的迅速“走红”,孙海云曾在回忆文章里写道:“为什么在那样艰苦的年代,指战员和百姓会喜欢我们创作的歌曲?并不是我们作品有多好,而是反映了在艰苦岁月里,人们对美好生活的向往和斗争必胜的信心。”

可以说,这首《石臼渔歌》实现了词和曲的完美融合,唱出了石臼湖的美景,唱出了人们对和平美好生活的渴望,也唱出了新四军战士的战斗豪情,极大鼓舞了苏南广大军民的抗战热情。

1943年4月,苏南反顽战役结束,部队转移到石臼湖西面的南岗与日军展开激战。50多名重伤员为了不拖累部队,在石臼湖芦苇荡中养伤,疼痛难忍时便哼唱起《石臼渔歌》。其中一名重伤员廖章泉曾写下《石臼湖上的战斗生活》一文,记录了当时的生活。

时过境迁,战争的阴霾早已散去,从革命年代走来的歌声却依旧响亮,它们不仅记录了中国革命的峥嵘岁月,更是一代又一代中华儿女汲取前进力量的精神旗帜。