不知道您有没有注意过,每天乘坐的地铁,它的生产厂家是谁?

位于南京江北新区的中车南京浦镇车辆有限公司,就是一家地铁列车的生产企业。它是我国动车组、铁路客车和城市轨道交通装备专业化研制企业。

它始建于1908年。百余年来,它见证了中国共产党地方组织的建立,也见证了中国交通自强、车舆兴邦的前进步伐。它的原名,叫作浦镇机厂,2018年入选第一批中国工业遗产保护名录。

工业遗产里的红色记忆

中日甲午战争以后,帝国主义列强乘机控制中国的交通命脉。英国借强权获得了津浦铁路南段筑路权,并于1908年在长江北岸开工建设一所铁路机车修理厂,名为浦镇机厂。

浦镇机厂建厂初期远景图

彼时,工厂虽隶属于津浦铁路南段工程局,但清政府已失去了工厂的实际经营权和管理权,厂长和总工程师均为英国人,负责工厂建设和生产。目前厂内现存的英式建筑,见证了它的过往。

厂内英式建筑(省级文物保护单位)

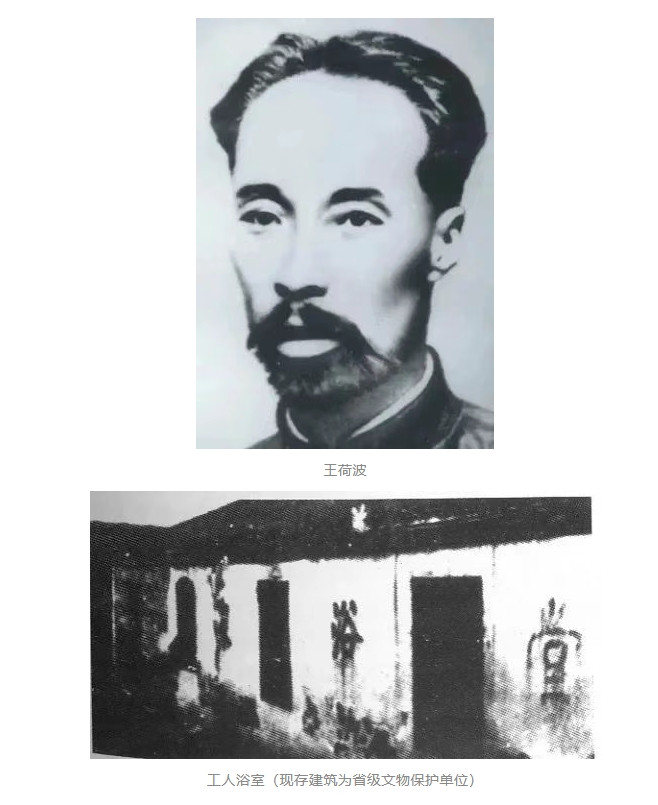

1916年,王荷波来到浦镇机厂。1921年,浦镇机厂成立了“中华工会”,王荷波先后当选副会长、会长。他不仅关心工人群众的生活、兴办工人浴室等,还建立工人夜校,教育工人懂得自身求解放的道理。1922年,王荷波加入中国共产党。同年,南京地区第一个中国共产党组织——中共浦镇小组成立,王荷波任组长。

在党的领导下,浦镇机厂的工人融入中国革命运动的滚滚洪流,开展了艰苦卓绝的斗争。从1927年到1937年,浦镇机厂中共组织经历了一再重建到一再被破坏的过程。1944年3月,中共中央华中局城工部派中共党员邵雪岭来厂开辟党的工作,恢复地下党支部,组织开展形式多样的抗日斗争。

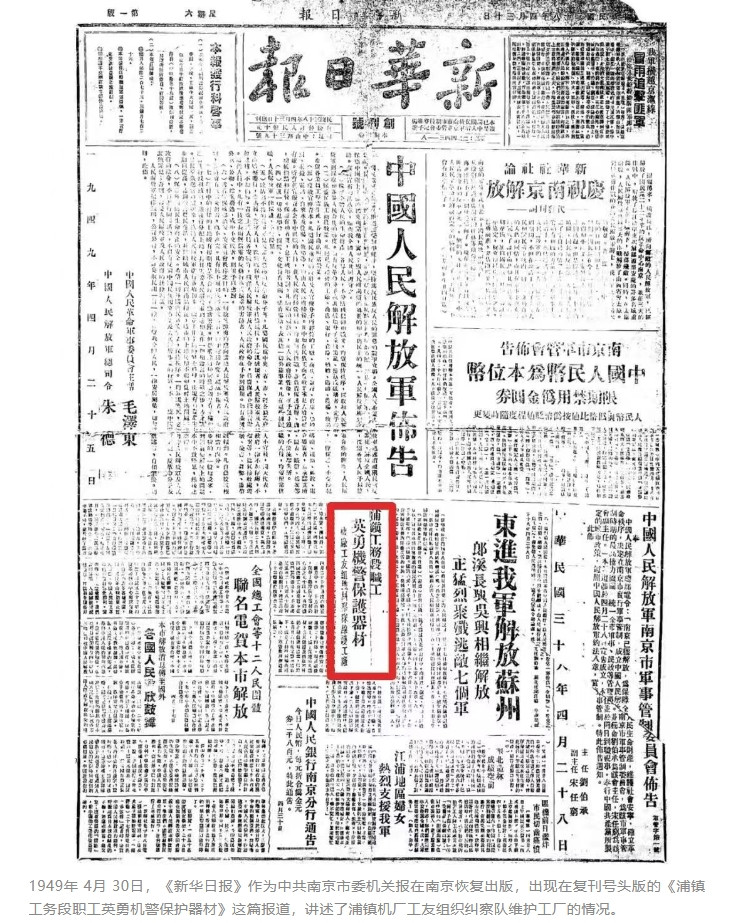

抗战胜利后,在党组织的领导下,浦镇机厂工人展开了深入持久的反内战、反独裁斗争;取得“七二”大罢工的胜利,支持了人民解放战争;开展反搬迁和护厂斗争,使浦镇机厂得以基本完整地保留下来。1949年4月23日南京解放,中国人民解放军接管了工厂。

为了尽快恢复生产能力,工厂职工满怀热情和干劲,抢修破损机车车辆,以实际行动支援全国解放。1950年11月,全厂职工响应抗美援朝的号召,组织抗美援朝预备队,有20余名职工赴朝参战,数人立功。

从修配铁路机车到研制动车组列车

从1958年起,工厂发展为修造并举的浦镇车辆工厂,制造出我国第一辆铁路客车,填补了国内铁路客车车厢制造的空白。此后,一列列崭新的列车自浦镇车辆工厂出厂,为社会主义建设贡献力量。

改革开放以后,工厂进入全面发展的新时期,成功转型为以轨道交通车辆研制为主,集科研、开发、制造于一体的现代化企业。

工厂自主开发研制的CA25型餐车,是我国铁路客车制造业最早研制出的更新换代产品。1999年,南京浦镇车辆厂、戚墅堰机车车辆厂和上海铁路局联合研制的“新曙光”号准高速列车,代表了当时国产列车最高水平。工厂通过引进、消化和吸收国际先进水平地铁列车制造技术,进而形成城市轨道车辆产品研制开发能力,走向城市轨道交通设备国产自主知识产权发展之路。

踏入21世纪,浦镇车辆厂进入了高质量发展阶段,逐步拥有了动车组、城轨车辆、铁路客车和重大核心部件等全过程的生产能力。从铁路客车到动车组,产品速度等级覆盖了时速120千米到250千米,有着全面的产品谱系。

进入新时代,在和谐号、复兴号系列轨道交通客运装备技术创新、城市轨道交通装备的国产化等重大项目攻关上,南京浦镇车辆有限公司不断创新创造,在“一带一路”和“走出去”战略中,展示了“中国制造”“中国创造”的浦镇力量。

新时代的薪火相传

企业的发展离不开文化的传承。作为具有光荣革命传统的老厂和我国工业文明发展历史的亲历者、见证者,浦镇公司深度挖掘红色资源,擦亮红色名片,在党史学习教育中做革命先辈精神的守护者和传承者。

浦镇公司积极走访慰问老党员、老干部、老劳模,在深入挖掘老一辈革命家先进事迹的基础上,结合工厂党史学习教育实物展示,通过举办文化论坛、党史学习教育专题党课,与各大媒体开展联动活动等,赓续红色血脉,传承革命精神。

2025年全国两会期间,全国人大代表、中车南京浦镇车辆有限公司电焊工、中国中车首席技能专家孙景南提交了《关于持续深化产业工人队伍建设改革的建议》。作为一线工人代表,孙景南最关注的还是产业工人队伍建设问题。在她看来,给予技能人才广阔的职业发展空间、体面的薪酬待遇,才能吸引更多年轻人走技能成才、技能报国之路。

回顾百年初心、决心和恒心,精神的传承有力地支撑了企业自立自强、创新创造,也成为工业遗产可持续发展的前进动能。