在东南大学百年历史上,韦钰是唯一一位女校长。

1981年2月,韦钰作为改革开放后全国首批赴德留学人员,获德国亚琛工业大学电子学博士学位,成为新中国第一位电子学女博士。

回国后,她在东南大学开辟新的学科领域,并从1986年起执掌东南大学帅印,使学校实力和学科建设迈上了一个新台阶,后任教育部副部长。

几十年的时间里,韦钰见证了中国科技和教育事业的突飞猛进。

韦钰

德国教授眼中的优秀学者

上世纪60年代,受益于“高教60条”,韦钰从东南大学(时名南京工学院)本科毕业后,被选拔为学校电子工程系的研究生,也是我国第一批大规模招收培养的硕士之一。

“1978年,给我一个春天。”这一年,全国首次选拔100名留学人员,50名去美国,50名去德国。38岁的韦钰从头开始,用一个月的时间突击德语,成为江苏省考出国的两人之一。

在亚琛工大的高频研究所进修之余,韦钰将目光投向了此前没有接触过的一种工具——电子计算机。所长杜林教授见她对计算机感兴趣,便特意设下了曾难倒许多进修学者的难题,考一考这位中国“弟子”。

为了早日解开难题,韦钰每天沉醉在符号和键盘之中,有时连做梦都在想着进度。她大胆地采用了一种不常用的坐标系,仅仅两个月的时间,就成功地完成了研究课题。

杜林教授十分欣赏韦钰,称其为“同行中的优秀者”,是“永远受欢迎的最好的合作者”,希望她能留下来攻读博士学位。

东南大学得知这一消息后,也赞同这一想法:“攻读博士学位,不是你个人的问题,而是关系到国家和学校的荣誉问题。你一定要完成这个任务,为祖国争光。”

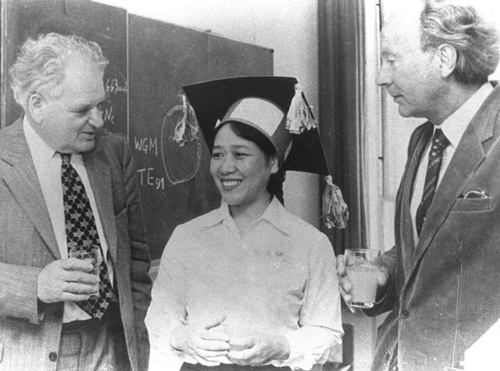

1981年,韦钰顺利地通过了博士论文答辩,荣膺博歇尔奖章。高频所的工作人员还为她精心制作了一顶博士帽,上面写着“鹏程万里”。

新中国第一位电子学女博士诞生了。

韦钰通过博士论文答辩后,杜林教授等人向她表示祝贺

回国开辟科研新领域

1981年底,韦钰回到了祖国的怀抱。

出人意料的是,她将研究领域从电子学转向国内尚未有人涉足的生物电子学,只因她认为这对于当时国家的发展更有意义。

凭借着一间旧教室、一台用在德国剩下的奖学金购置的微型计算机和4000元经费、四名应届毕业生助手,韦钰在东南大学主持建立了生物电子学研究组,一边顶着质疑,一边开展科研、扩大队伍。

邓颖超了解情况后,特意给韦钰寄来一套《周恩来选集》精装本和几册妇女杂志,勉励韦钰“继续努力,在科研工作中取得更大成就”。

仅一年的时间,研究小组就有3项成果问世,顺利通过鉴定并运用于临床,填补了国内空白。随后,韦钰又创建了东大生物医学工程系并担任系主任,许多年轻人在她的手下成长起来,成为新生领域的骨干力量。

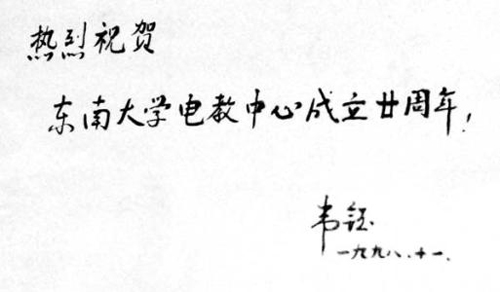

1998年,韦钰为东南大学电教中心成立二十周年题词

1986年底,46岁的韦钰出任校长。她提出了“以科研带学科、以联合求发展”的发展思路,坚持走综合性、研究型大学的发展道路,大力推进各个层次的横向联系,为东大由单一工科院校向综合性大学的转变奠定了基础。

她主持学校工作期间,也是东大事业蓬勃发展、上升势头最快的时期之一。

打开现代化远程教育的大门

由于在东南大学的出色工作,1993年,韦钰被任命为国家教委副主任(1998年3月国家教委改为教育部后任教育部副部长)。一个偶然的机会,她为中国打开了现代化远程教育的大门。

1994年,到世界银行开会的韦钰,听说了“信息高速公路”这个新事物。搞电子出身的她敏锐地意识到这是未来教育的一个重要载体。随后,她开始为中国教育和科研计算机网(简称CERNET)的建设报批而奔走。

建设报告得到了教育部和国家计委的支持,很快在几所理工科重点高校进行网络试点。作为中国首个全国性互联网,CERNET的建设成为我国信息网络人才的重要培养基地。

“明天女教师培训计划”是韦钰在教育部任职期间利用远程教育惠及边远地区方面所做的另一个有益尝试。为了改变边远山区的教育,韦钰辗转筹措资金,安排了30个农村女教师到北京接受为期20天的远程教育培训,以提高广大农村教师的信息技术运用能力,后续人数扩展至10000人。

这项工作在国际上影响很大,韦钰因此获得了“联合国特殊贡献奖”,并入选“联合国教科文组织60年做出贡献的60位女性”。

韦钰在第十一届女科学家论坛上讲话

退休后的韦钰仍然对我国的教育事业抱有“挥之不去的责任感”,时常回到东南大学演讲,与大家交流“阿尔法狗”等最新科技热点话题。在东南学子的眼中,即使韦钰离开了科研一线,但她骨子里永远是一位科学工作者。