1934年8月7日晚,中央大学附近的一座老式平房门窗紧闭,随着哗哗地翻纸声,一份份共产党文件印制出来。

“哐当”一声,门破了,特务们持枪闯入,屋内的长衫男子寡不敌众,受伤被捕。

家人闻讯,几次前往监狱探监并设法营救,男子却拒绝相认,只是坚定地说:“我叫翟大来!”

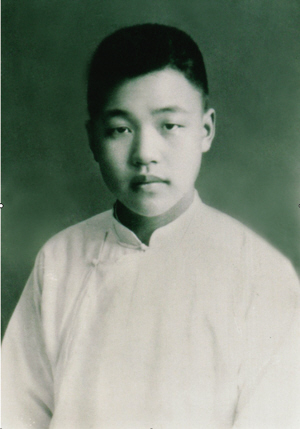

顾衡,被捕后化名翟大来

白天着工装,晚上换长衫

1932年,南京中共组织遭受第七次破坏,顾衡临危受命,接任南京特支书记。

这位23岁的年轻人何以能够担此重任?

顾衡就读于中央大学的学籍表

说起来,顾衡与南京颇有渊源,曾先后在东南大学附中、中央大学就读。济南惨案的发生和社会的贫瘠,点燃了他心中的爱国激情。在与进步青年的接触中,他逐渐认识到“科学救国”道路行不通,毅然放弃学业,走上了革命救亡道路。

南京是国民党统治的心脏地区,反革命势力异常猖獗。顾衡总结了此前在皖北工作的经验,提出工人阶级及士兵队伍中发展组织。这一想法得到省委的同意。

顾衡在安徽农村从事武装斗争时使用过的手枪

当时南京的工厂很少,最大的工厂浦镇机厂党组织亦被破坏,有待恢复。

不久,浦镇机厂门口出现一个摆小人书摊的年轻人,身穿褪色的工人短装,走起路来腿还有些跛,每每有工人前来看书,他总挂着微笑。

这便是伪装后的顾衡,他以摆书摊为掩护,往来于浦镇、下关、城内,日夜为党支部的建立奔忙。为了让自己的手更像工人,他用大量的碱水洗衣服,有时还将手放进沙子里搓擦,直至整双手粗糙起来。

组织干事葛和林在国民党政府从事电力工作,住在机关建设委员会的宿舍。每周五的晚上,顾衡都换下身上的工人装,穿上长衫,以其朋友的身份从容走进宿舍,这里被他们作为党的机关。

由于所有的党内文件皆由顾衡亲自起草和抄写,忙起来时常彻夜不眠。第二天,他又换成工人装离开。

至1934年初,南京党组织有了较快的发展,中共南京特支改为中共南京市委。

父母探监不改口:“我叫翟大来!”

1934年8月7日,南京的晚上没有一丝丝凉风,开完会的顾衡回到其位于中央大学附近的秘密住所。虽已是深夜,但有份文件亟待印刷。

门窗紧闭的小屋如同蒸笼一般,汗水浸湿了他的长衫。眼看着工作快要完成,急促的脚步声由远及近传来,顾衡瞬间立刻意识到可能要发生的事,迅速地擦着火柴,将所有的文件烧掉。

特务破门而入时,只看见即将燃尽的火光,顿时气急败坏。“我叫翟大来,你们要干什么?”顾衡顺手操起油印机的滚筒,摔向特务,但因寡不敌众,最终被捕。

三天后,顾衡的妹妹顾清侣作为交通员也被逮捕。顾衡的父母辗转托人设法营救,三次前来狱中探望他。为防连累亲人,他忍痛不与家人相认,始终坚持自己是“翟大来”。

事实上,翟大来另有其人,为顾衡直接领导的一名学生,秘密住所的租约用的就是该学生的名字。顾衡的一口咬定,避免了特务的进一步追查。翟大来得知此事时,感慨自己已经被反动派枪毙过一次了。

特务头子徐恩曾对顾父说:只要劝说顾衡说出南京共产党的情况,写悔过书,就可考虑从轻处置。回答的只有顾衡的铿锵之声:“不要上当,我是不会投降的!你们也无须为我奔走权门、托人营救了。我已抱定宗旨,舍生取义!”

酷刑威逼不动摇:“共产党万岁!”

顾衡被逮捕之初,国民党知道他掌握着部分共产党员名单,企图通过他将南京共产党员一网打尽。酷刑威逼、“感化”利诱、杀一儆百等手段尽施,但还是一无所获,顾衡很快被移至宪兵司令部军法处。

国民党当局在狱中使用的刑具

在军法处的法庭上,面对法官的审讯,顾衡理直气壮,侃侃而谈:“国民党腐败,只抓共产党,不抗日,非垮不可!”军法处前后对他三次审讯,他都把法庭变成了宣传共产主义的讲坛。审讯他的记录,加起来有一尺多厚。

最终,他被关进了“死亡牢房”——东十三号牢房,此处专关准备枪毙以及案子重大的犯人。

在亲友的多方营救之下,军法官允诺判顾衡无期徒刑。案卷送到宪兵司令谷正伦处,谷正伦知顾衡立场坚定,决不可留,当即亲笔改批:“怙恶不悛,改处死刑,立即执行”。

顾衡殉难处

1934年12月4日清晨,顾衡梳好齐整的头发,穿上灰色长衫,伸出手与难友握别,从容不迫地跨出门去。

卡车直直开往刑场,“共产党万岁”的激昂呼声在雨花台上空激荡。

这是顾衡的声音,是他最后的呐喊。

参考资料:《顾衡传》